« Si nous étions seuls dans l’Univers, ce serait un beau gâchis d’espace »

En 1985, la sortie d’un roman de science-fiction titré Contact chamboule gentiment quelques institutions. L’édition, tout d’abord, car son auteur aurait touché près de deux millions de dollars avant même d’avoir rédigé une ligne – l’avance la plus élevée jamais versée – de la part de la maison new-yorkaise Simon & Schuster. La littérature de science-fiction, ensuite, car Contact ne ressemble pas vraiment aux romans traditionnellement rattachés à un genre qui, globalement, ne brille pas par la qualité de son style. (Moi-même étant grand fan de science-fiction, je dois avouer que j’ai croisé peu de romanciers qui eussent une vraie « patte », en dehors de phénomènes ponctuels : Herbert George Wells, Jules Verne, René Barjavel, Robert Silverberg (je pense surtout à Gilgamesh, roi d’Uruk, qui n’appartient précisément pas au domaine de la S-F ; ou aux Monades urbaines, qui lui en est bel et bien, de la S-F), Clifford Simack, Ira Levin, ou plus récemment Alain Damasio – mais j’en oublie sans doute. Quant à Philip K. Dick, Isaac Asimov et Arthur C. Clarke, si leurs récits sont souvent parmi les meilleurs jamais écrits, leurs qualités intrinsèques tiennent surtout à leur inventivité et leur rythme narratif, et pas tellement à la profondeur du style.) Le dernier chamboulement concerne la science elle-même. Car s’il est plutôt commun de voir des scientifiques confirmés se servir de leur plume pour imaginer un futur délirant (Clarke, Asimov) ou plus réaliste (Stephen Baxter), rares sont ceux qui, jusque là, avaient aussi talentueusement mêlé science, croyance, fiction et émotion dans un même ouvrage. Le succès est au rendez-vous pour ce qui restera l’unique roman de son auteur : 1,7 millions de copies sont vendues dans les deux ans. Par un curieux retournement de situation, ce livre, qui fut initié en 1979 sous la forme d’un scénario, auquel la légende veut que Francis Ford Coppola ait participé, puis transformé en roman suite à la clôture du projet, sera adapté au cinéma en 1997 par Robert Zemeckis, un réalisateur que la science-fiction connaît bien (Retour vers le futur, est-il besoin de le rappeler ?).

Il convient, en premier lieu, de présenter correctement ledit auteur. Astronome, astrophysicien et cosmologiste, professeur d’astronomie à l’université Cornell (État de New York), connu pour son agnosticisme « einsteinien » (il aimait à penser, à la manière panthéiste d’Albert Einstein et de Spinoza avant lui, que ce que nous appelons « Dieu » répond à l’assemblage de toutes les lois de la physique, assemblage suffisamment merveilleux en tant que tel pour n’avoir pas besoin d’être personnifié sous la forme d’un vieillard omnipotent – et caractériel – à barbe blanche) ainsi que pour son scepticisme vis-à-vis de ce qui touche au paranormal, Carl Sagan est l’homme d’un unique roman et d’une vingtaine d’ouvrages de vulgarisation scientifique, et le promoteur de la série documentaire Cosmos, inspirée de l’un de ses essais. Il est aussi le concepteur d’un concept que tout le monde connaît, même vaguement : le fameux « calendrier cosmique » qui englobe les 14 milliards d’années d’évolution de l’Univers en une seule année terrestre, à des fins de compréhension relative. Chaque jour de ce calendrier cyclopéen vaut environ 37,8 millions d’années, rien que ça. À une telle échelle, et si le Big Bang correspond à la première seconde de l’année, le système solaire et ses planètes se sont formés en septembre, les dinosaures se sont éteints le 30 décembre, et les premières cités de Mésopotamie se sont élevées approximativement 15 secondes avant minuit. La question de l’échelle de l’Univers n’est d’ailleurs pas anodine dans le parcours intellectuel du jeune Carl Sagan, qui relate cette anecdote sur sa première visite dans une bibliothèque, à l’âge de cinq ans : « J’entrai dans la bibliothèque et réclamai un livre à propos des étoiles… Et la réponse fut stupéfiante. Il s’avérait que le Soleil était une étoile, mais très proche. Les étoiles étaient des soleils, tellement éloignés qu’ils n’apparaissaient que sous la forme de petits points de lumière… L’échelle de l’univers s’ouvrit soudain à moi. C’était une sorte d’expérience religieuse. Il y avait, dans l’univers, de la magnificence, de la grandeur, des dimensions qui ne m’ont jamais quitté – au grand jamais. » (Carl Sagan : A Life, par Keay Davidson) La notion d’expérience religieuse à travers la science est essentielle chez lui et forme le nœud fondamental de son roman Contact. En tant qu’agnostique, il ne refusait certes pas l’émotion spirituelle, mais dans un sens plus vaste que celui, très dogmatique, auquel les thuriféraires aiment à la cantonner. Il expliquait volontiers que « (…) non seulement la science et la spiritualité ne sont pas incompatibles, mais la science est elle-même une source profonde de spiritualité. Lorsque nous considérons notre position dans une immensité faite d’années-lumière et dans le passage des ères, lorsque nous saisissons la complexité, la beauté et la subtilité de la vie, alors cet envol émotionnel, ce sens combiné de l’exaltation et de l’humilité, est certainement spirituel. » (cité dans The Cosmic Perspective, multiples auteurs, Boston, 2009)

Dans le roman, le personnage d’Ellie Arroway est un prolongement des traits caractéristiques de Sagan, tels que l’on peut les percevoir au travers de ses écrits. En prenant à rebours le paradigme narratif propre à une majorité des récits de science-fiction, paradigme qui confie le rôle principal à l’événement ou à l’objet plutôt qu’aux protagonistes, ceux-ci étant relégués au rang de simples spectateurs ou de symboles psychologiques simples (un seul exemple : dans un roman, néanmoins très réussi, comme Rendez-vous avec Rama d’Arthur C. Clarke, toute notre attention est captée par la visite du cylindre extraterrestre aux dépens d’être humains qui ne sont plus que les vecteurs pouvant assouvir la curiosité du lecteur ; quant aux trois suites rédigées en collaboration avec Gentry Lee, les personnages n’y sont plus que d’infâmes et insupportables clichés ethnocentristes, prisonniers d’une colonie humaine qui ne respecte rien et tente de s’approprier les territoires des autres races exogènes présentes dans le cylindre), en prenant à rebours ce paradigme, donc, Sagan impose Ellie comme l’intérêt premier de son roman, le catalyseur de toutes nos émotions. Les premières dizaines de pages, consacrées à l’enfance puis la jeunesse de son héroïne, sont symptomatiques de sa volonté de traduire, par le biais de cette femme au caractère bien trempé, les complexités (scientifiques, spirituelles, métaphysiques, psychologiques) du Cosmos dans son entier, Ellie étant à la fois l’Alpha et l’Omega du récit. La fabrication supposée de son identité découle d’ailleurs de ce syncrétisme : Ellie comme Eleanor Roosevelt, épouse du président Franklin D. Roosevelt ; et Arroway comme phonétiquement proche d’Arouet (François Marie), le véritable nom de Voltaire. (Rappelons que Voltaire écrivit, entre autres récits, la nouvelle Micromégas dans laquelle un géant venu de Sirius se balade de planète en planète jusqu’à tomber sur les minuscules et philosophes terriens, offrant une leçon d’humilité pour le XVIIIe siècle et bien au-delà.)

Le message et la machine, les deux pôles événementiels du roman, traduisent chez Ellie une recherche subjective de la spiritualité au sens où Sagan l’entend lorsqu’il parle d’« expérience religieuse ». La variété des objets astronomiques, l’immensité de l’Univers, l’infini des étoiles et des galaxies, la grandiloquence des distances stellaires, sont autant de phénomènes naturels qui concourent à une expérience du sacré, dont le corollaire terrestre serait la curiosité scientifique dont témoigne Ellie dès son plus jeune âge – lorsqu’elle bidouille une radio pour en comprendre le fonctionnement, avant, adulte, de travailler à l’amélioration des systèmes de détection des radiotélescopes. Une part importante du roman repose sur une dialectique conventionnelle opposant l’esprit scientifique – logique, rationnel et assoiffé de preuves concrètes – à l’esprit religieux – foi, croyance aveugle, obscurantisme – avec, en fond « sonore », la question de la présence divine dans le cosmos. Le message est-il une preuve de l’existence de Dieu – une voix venue du ciel – ou même de celle du Diable ? La prise de conscience d’une présence autre dans l’Univers nous isole-t-elle plus encore, ou nous élève-t-elle ? Mais en rognant progressivement les points problématiques de cette opposition, notamment via le personnage de Palmer Joss, pasteur, gourou, conseiller spirituel de la présidente des États-Unis et auteur à succès, qui trouve en Ellie une adversaire à la mesure de son insatiable soif de connaissances, Sagan brouille de plus en plus la frontière entre science et croyance. Le « retournement » final (les cinq passagers de la machine, après un voyage de 24 heures jusqu’au centre de la galaxie, découvrent que leur véhicule n’a jamais bougé au regard des spectateurs extérieurs, et que leur absence n’a duré qu’une vingtaine de minutes) place in fine Ellie dans la même position que Joss, dont elle aimait tant à dénigrer la croyance dénuée de fondements : sans preuves de son séjour dans la Gare Centrale de la galaxie (les bandes enregistrées sont toutes effacées, la machine n’a subi aucun dégât externe), prisonnière de son récit subjectif, dans lequel l’extraterrestre a pris la forme de son défunt père sur fond de décor de plage tropicale, la radioastronome comprend que certaines expériences ne sont pas scientifiquement prouvables, et qu’il faudrait, pour ses auditeurs, faire preuve de foi – une foi aveugle qui ne repose pas sur des faits – s’ils veulent partager celle-ci. Mais qu’on ne s’y trompe pas : l’auteur n’ironise pas sur ce changement de position, sur le mode « rira bien qui rira le dernier » ; il fait d’un extraordinaire voyage dans les étoiles l’expérience spirituelle absolue. Dans le film, que Robert Zemeckis a mis en scène en 1997 avec Jodie Foster dans le rôle principal, Ellie, seule pour ce voyage interstellaire, se trouve sans voix face aux merveilles étalées devant ses yeux – un système constitué de plusieurs soleils, des anneaux cyclopéens de débris, une lumière emplissant le ciel –, jusqu’à murmurer pour elle-même : « Il aurait fallu envoyer un poète ».

Ellie Arroway est le vecteur de notre regard : c’est elle qui voit, qui nous transmet et nous décrit les choses vues. Entrouvrant une porte que Zemeckis franchira allègrement (et sans retenue) dans son adaptation, Sagan manipule son héroïne afin qu’elle devienne, à notre place, la spectatrice de l’irréductible beauté du cosmos. Il tend ainsi à nous rappeler que, dans la vastitude du vide spatial qui nous entoure, notre petite planète bleue est un objet fragile, minuscule, qu’il faut chérir et protéger en nous chérissant et en nous protégeant nous-mêmes. Dans un essai intitulé Pale Blue Dot : A Vision of the Human Future in Space, en 1994, Sagan s’appuie sur une photo prise par la sonde Voyager en 1990, réduisant la Terre à un infime point bleu pâle (« pale blue dot ») prisonnier d’un rayon de Soleil, pour gloser sur notre petitesse et, conséquemment, sur la nécessité de partager ce morceau de terrain qui est le nôtre : « La Terre est une toute petite scène dans une vaste arène cosmique (…) On a dit que l’astronomie incite à l’humilité et fortifie le caractère. Il n’y a peut-être pas de meilleure démonstration de la folie des idées humaines que cette lointaine image de notre monde minuscule. Pour moi, cela souligne notre responsabilité de cohabiter plus fraternellement les uns avec les autres, et de préserver et chérir le point bleu pâle, la seule maison que nous ayons jamais connue. »

Le message venu de Vega, dans le roman, joue un peu, pour Ellie, le même rôle que cette photo prise par Voyager : il est une marque de la relativité de notre position dans l’Univers. Évidemment, depuis maintenant quelques dizaines d’années, il est devenu difficile de prétendre le contraire – que le cosmos n’est qu’un décor peint malicieusement par un quelconque dieu, et que nos sondes s’écraseront forcément un jour contre le carton pâte, à la façon du bateau de Truman qui déchire le mur à la fin du Truman Show de Peter Weir. Mais la présence d’autrui, dans l’immensité, nous rappelle sévèrement à nos obligations : quelqu’un nous regarde, et peut-être, et certainement, nous juge. Le message des étoiles doit nécessairement provoquer un changement en nous, et pour nous. Son contenu n’est finalement pas si important : il aboutit certes à la construction d’une machine, mais celle-ci n’a pas fonctionné au regard des six milliards d’êtres humains qui n’en étaient pas les passagers. Le message compte moins que sa transmission, que le simple fait d’avoir été envoyé. Pour reprendre une formule célèbre du philosophe et sociologue Marshall McLuhan, « le médium est le message » : « (…) en réalité et en pratique, le vrai message, c’est le médium lui-même, c’est-à-dire, tout simplement, que les effets d’un médium sur l’individu ou la société dépendent du changement d’échelle que produit chaque nouvelle technologie, chaque prolongement de nous-mêmes, dans notre vie. » (dans Pour comprendre les médias)

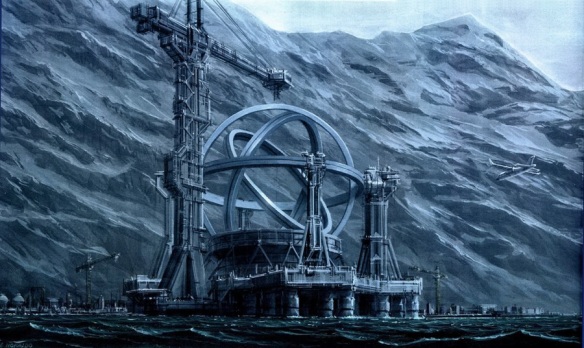

Si, dans son adaptation, Zemeckis « résume » la riche intrigue de Carl Sagan au seul personnage d’Ellie Arroway, en simplifiant par ailleurs certaines de ses contradictions et en finissant par la lier indissolublement à Palmer Joss, son amant d’un instant, et s’il en entortille l’univers narratif autour de sa seule existence (le film s’ouvre sur un travelling cosmique, partant de la planète Terre et traversant les distances interstellaires, jusqu’à ressortir de l’œil d’Ellie enfant – mouvement vertigineux et artificiel auquel l’expérience astronomique d’Ellie adulte fera écho, avec sa plage virtuelle et l’image fantomatique de son père), il choisit ce faisant de laisser de côté l’aspect universaliste du roman, toutes ces tractations internationales qui aboutissent à la fabrication conjointe de la machine. Un seul exemple : là où, dans le livre, cinq personnes peuvent être accueillies dans l’appareil extraterrestre, représentant cinq nations de la planète à égalité, donc cinq ethnies différentes (USA, Union soviétique, Inde, Chine, Nigéria), le film réserve ce droit à Ellie – « Ils veulent toujours faire partir une Américaine » lui glisse l’excentrique Hadden après le décès du candidat numéro un, David Drumlin, lui aussi natif du pays de l’Oncle Sam, phrase que n’aurons pas oublié de noter les mauvaises langues, et à juste titre sans doute. Contact, le film, « américanise » à l’excès un roman qui veille sans cesse, au fil des pages, à s’affranchir de tout nombrilisme idéologique. Autant de chapitres sont consacrés au Consortium mondial de la machine, sorte d’organe des Nations unies voué au déchiffrage du message et à l’exploitation de ses données, qu’au seul cas d’Ellie Arroway. Dès réception du message, avant même l’épisode de l’extrait vidéo montrant Hitler en 1936 ou celui de la découverte des plans de la machine enfouis dans la troisième couche du palimpseste, le vice-secrétaire à la Défense, Mickael Kitz (interprété dans le film par James Wood, ô excellent choix, mais pas autant que de confier le rôle principal à une actrice que l’on aurait cru destinée à endosser le costume d’Ellie : Jodie Foster), Kitz tente immédiatement de militariser l’événement, rencontrant une forte opposition chez Ellie comme chez tous les membres du projet Argus. Sa raison ? N’avoir pas envie de voir une arme extraterrestre, potentiellement destructrice, tomber entre les mains de n’importe qui – sans se douter que « n’importe qui » pourrait tout aussi bien désigner les Américains, du point de vue de toutes les autres nations du monde. La construction de la machine elle-même est soumise à des obligations internationales, considérant son coût hallucinant (plus de mille milliards de dollars) que seules les plus grandes nations réunies peuvent supporter. Sur les deux exemplaires édifiés, un l’est aux USA et l’autre en Union soviétique ; le troisième, bâti en secret par Hadden, se trouve au Japon. On fait difficilement plus cosmopolite.

Peu importe le contenu du message, puisque celui-ci, simplement en tant que message, change profondément la face du monde – en révélant aux terriens qu’ils ne sont pas seuls dans un Univers bouillonnant d’intelligence, et plus pragmatiquement encore en transformant l’activité industrielle terrestre grâce à l’assemblage de la machine qui occasionne la fabrication de nouvelles usines, dans le but de produire des pièces encore inconnues. Le bond technologique pour nous, humains, en cas de réception de pareils plans extraterrestres, d’un niveau scientifique nécessairement très supérieur, serait tout bonnement impossible à quantifier, et ses effets positifs pourraient s’avérer, pour le moins, fabuleux. Ils modifieraient la face du monde, dans tous les sens du terme.

Dans un film daté de 1952, Red Planet Mars, avec lequel Contact entretient de curieux – mais lointains – liens de parenté, le réalisateur Harry Horner, sur un scénario de John L. Balderstone et Anthony Veiller, s’appuie sur la réception d’un tel message extraterrestre, mais venu de plus près : Mars – la planète rouge, l’astre qui a tenu le haut du pavé du cinéma de science-fiction des années cinquante, parce que ceux-ci étaient souvent portés sur la lutte anticommuniste, et parce que celle-ci, de planète, symbolisait alors l’ennemi soviétique, par sa couleur (rouge) comme par son nom (Mars = Marx). Les personnages sont extrêmement codifiés – le scientifique, interprété par le futur patron de Mission : Impossible, Peter Graves ; sa femme, dévote et prosélyte, qui tente d’empêcher son mari d’entrer en contact avec les habitants d’une planète « qui a toujours symbolisé la guerre » (la preuve : le dieu Mars des Romains n’est autre que l’Arès des Grecs, dieu de la guerre dans les deux civilisations) ; et les Soviétiques, volontiers génocidaires (ils organisent l’extermination d’une communauté chrétienne en pleine reformation dans leur pays) et impérialistes, dont l’objectif est de conquérir l’Occident avec les pires intentions. L’environnement du film rappelle les autres séries B du même type produites entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et l’avènement d’une science-fiction plus friquée : quelques appareils en carton pâte, des écrans qui font « bip bip », des radars et des télescopes, deux pauvres photos de la planète Mars avec ses fameux canaux, et surtout une intrigue enfermée entre quatre murs, bureaux ou laboratoires. Mais ce film ahurissant dévide un scénario constamment surprenant, rythmé par des séquences effarantes, et se concluant sur un épilogue franchement culotté. Sans révéler les arcanes de l’intrigue, disons seulement que le message venu d’ailleurs indique aux terriens que les martiens vivent 300 ans et possèdent une source d’énergie infinie, ce qui provoque, sur notre bon vieux bout de sol, d’immenses grèves (si l’on vit 300 ans, faudra-t-il en travailler 270 au moins ?) et des récessions économiques ici ou là (avec une énergie infinie, on peut dire adieu au pétrole ou au charbon qui stimulent nos marchés boursiers). Un extrait de ces communications cite-t-il le sermon sur la montagne de la Bible ? Voilà les orthodoxes qui se réveillent en Union soviétique, déterrent des objets de culte, renversent le pouvoir politique en place et installent un patriarche à la tête de l’empire ! Celui-ci retrouvant immédiatement la paix, suspendue en 1917 par les Bolchéviques (Red Planet Mars, ne l’oublions pas, est un film américain pur jus), au grand bonheur des USA qui gagnent, par forfait, contre leur principal ennemi.

Par un hasard qui n’en est peut-être pas tout à fait un, le sermon sur la montagne, prononcé par Jésus lui-même à destination de ses disciples, est aussi le passage auquel Ellie Arroway fait référence lorsqu’elle déclare, face à l’aveugle croyance de Palmer Joss et de Billy Jo Rankin, que les Saintes écritures peuvent contenir de belles choses – ceci afin de mieux réfuter la réalité de la Bible en appuyant sa beauté poétique ponctuelle, et la renvoyer à sa nature d’artifice créé par l’homme. Le sermon sur la montagne est celui où Jésus encourage, entre autres choses, à tendre l’autre joue et à pardonner. Le message que nous livre Contact – cet autre sermon, non plus religieux mais scientifique (ou naturaliste ? ou panthéiste ?) – est tout aussi plein de tolérance, de bonté et de miséricorde. L’on y voit un biologiste laisser vivre une chenille en affirmant qu’il est « difficile de tuer une créature qui vous a laissé voir sa conscience ». L’on y suit une femme qui, à force d’étudier l’Univers, est passée à côté de son message premier : « Pour les insignifiantes créatures que nous sommes, la vastitude n’est supportable qu’à l’aide de l’amour ». Et l’on peut y lire l’expression d’un panthéisme sublime qui rend à la Nature la place qu’elle mérite depuis toujours : « Nous avons tous soif d’émerveillement. C’est une qualité profondément humaine. Science et religion sont toutes deux liées à l’émerveillement. Ce que je veux dire, c’est que vous n’avez pas besoin d’inventer des histoires, vous n’avez pas besoin d’exagérer. Il y a suffisamment de merveilles et de terreurs dans le monde réel. Lorsqu’il s’agit de fabriquer des merveilles, la nature s’avère bien meilleure que nous ne le sommes. »

Eric Nuevo